La genette commune, un petit carnivore encore trop méconnu

Connaissez-vous la genette commune ? Peu savent que cet animal vit dans nos contrées.

Il est pourtant chez nous depuis des siècles et a même côtoyé l'Homme de près.

Faisons un tour d’horizon de cette espèce qui, tout en occupant une niche écologique proche de celle du chat sauvage, a ses propres caractéristiques.

Ce que vous allez apprendre

- Quel est le comportement de la genette commune

- De quoi se compose son alimentation

- Quelle est son histoire

- Quelle est sa place dans les écosystèmes

- Comment la trouver sur le terrain

George Orwell

Tous les animaux sont égaux, mais il y a des animaux plus égaux que d'autres.

Généralités

La genette commune (Genetta genetta) que l’on croise sur le territoire français, donc, est originaire d’Afrique.

Si de nombreuses sous-espèces ont été décrites (une bonne trentaine d’après le « Handbook of the Mammals of the World 1 »), seules cinq sont actuellement admises.

Les cinq sous-espèces de genette

G. g. genetta

G. g. grantii

G. g. senegalensis

G. g. dongolana

G. g. pulchra

Morphologie

Avec un corps de 46 à 52 centimètres pour les mâles et de 46 à 49 pour les femelles, une queue de 40 à 51,6 centimètres tous sexes confondus, l’espèce n’est pas anodine dans le monde des petits carnivores.

Son poids de 1,4 à 2,3 kilogrammes pour les femelles et de 1,6 à 2,6 kilogrammes pour les mâles (l’équivalent d’un petit chat) nous confirme cela.

N’ayant pas d’appréhension à côtoyer les humains et leurs habitations, la genette se retrouve a priori dans tous types d’habitats (à l’exclusion des milieux « extrêmes » tels que déserts ou forêts tropicales), pouvant monter jusqu’à 2 000 mètres d’altitude en général, 1 600 mètres apparemment, en France.

Alimentation de la genette commune

Que l’on soit dans le Sud-Ouest de la France ou à l’Est du continent africain, la genette commune consomme peu ou prou la même chose.

Les différences de régime alimentaire s’expriment géographiquement et en fonction du type de nourriture disponible.

Certaines affectionnent plus particulièrement les araignées (au Botswana), d’autres les insectes (au Zimbabwe) ou encore les arthropodes (Île Cabrera dans les Baléares). Mais, dans la majorité des cas, la genette se nourrit de petits mammifères.

En France, notamment, où les proies les plus consommées par la genette commune sont les rongeurs en tous genres (mulots, campagnols, souris, etc.), leurs cousins insectivores (musaraignes, taupes, etc.) mais aussi certains mustélidés comme l’hermine.

Dans son régime alimentaire, suivent ensuite oiseaux, arthropodes, amphibiens, reptiles, lapins, poissons, œufs, herbes (comme pour le chat sauvage ou domestique, l’herbe permet à la genette de régurgiter plus facilement poils, os ou plumes) ou encore fruits.

Un peu d’éthologie

Animal principalement nocturne, avec une activité qui s’étale de préférence entre le coucher du soleil et le milieu de la nuit, la genette commune peut néanmoins être active en journée.

En règle générale cependant, elle va se reposer la journée en cherchant un abri qui peut être différent chaque jour. Utilisant des nids d’oiseaux et autres cavités à 4 mètres au moins du sol, elle attendra paisiblement de pouvoir à nouveau chasser à la faveur de la nuit.

Chez la genette, les interactions sociales débutent avec la mère et se décomposent en une première partie « regroupée », où les jeunes sont avec la mère, et une deuxième partie de « dispersion », où les jeunes gagnent leur indépendance.

Le comportement ainsi que le type d’échanges de la mère et des jeunes évoluent au cours de ces deux phases (le flairement, les cris, etc. disparaissant petit à petit) pour se réduire au fur et à mesure à la simple communication olfactive.

Arrivée à l’âge adulte donc, la genette est principalement solitaire, passant la majeure partie de son temps d’activité au sol et celui de repos en hauteur, notamment dans les arbres, le mâle ayant généralement un territoire plus grand que la femelle.

Que ce soit en hauteur ou au sol, la genette commune utilise des « crottiers », des lieux identifiés d’une surface de 0,5 à 1,5 mètres carrés où déposer leurs fèces.

Ces crottiers sont essentiellement utilisés par une seule genette, mais dans certains cas plusieurs spécimens peuvent en avoir l’usage. Au-delà du côté pratique de ces crottiers, ils servent également de marqueurs communicationnels entre individus : il en va de même pour l’utilisation de l’urine et des marquages à l’aide de ses glandes.

Quand la cohabitation n’est pas possible, la genette réagit en faisant le dos rond, gueule grande ouverte afin de montrer ses dents, poil hérissé, comme le ferait un chat.

Reproduction de la genette commune

Chez la genette, on ne se prive pas : il y a deux saisons de reproduction dans l’année, une au printemps et une à l’automne.

S’en suivent alors les naissances, qui ont lieu d’avril à juin et de septembre à octobre.

La période de gestation est de 70 à 77 jours et fait suite à un coït nocturne de 2 à 3 minutes, qui se répète environ 5 fois. Au terme de la gestation, yeux et oreilles fermés, naissent entre un et quatre petits, plus communément deux, pesant de 60 à 85 grammes.

La femelle s’occupe des jeunes durant leurs quatre premiers mois de vie, les allaitant dans un premier temps et leur fournissant de la nourriture à partir du quarante-cinquième jour. Après la nourriture solide viennent les premiers essais de chasse à l’âge de 12 semaines, avant qu’ils ne deviennent des chasseurs pleins et entiers à 18 semaines.

Leur maturité sexuelle est atteinte entre 19 et 24 mois.

Enfin, les genettes passeront de vie à trépas aux alentours de leur treizième année pour les sauvages, les animaux en captivité vivant généralement bien plus longtemps, avec un record à 34 ans dans le cas de la genette commune.

Son état de protection

La genette commune est classée Annexe 3 au titre de la Convention de Berne, qui règlemente l’exploitation de l’espèce de manière à maintenir l’existence de ces populations hors de danger.

Elle est également classée Annexe 5 de la Directive européenne du 21 mai 1992 et du 27 octobre 1997 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en qualité d’espèce d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

En France la genette est sous protection totale depuis l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux mammifères protégés sur l’ensemble du territoire.

Il est donc interdit de la détruire, la mutiler, la capturer ou l’enlever, de la perturber intentionnellement ou de la naturaliser, ainsi que de détruire, altérer ou dégrader son milieu.

Qu’elle soit vivante ou morte, il est aussi interdit de la transporter, la colporter, l’utiliser, la détenir, la vendre ou l’acheter.

Georges-Louis Leclerc de Buffon

Si les animaux n’existaient pas, ne serions-nous pas encore plus incompréhensibles à nous-mêmes ?

Historique

Les dernières avancées en matière de systématique (science de la classification), et notamment moléculaire, découpent en quatre les viverridés auxquels appartient la genette commune.

Les viverridés sont ainsi constitués de : genettes, civettes palmées, binturongs et civettes terrestres.

Apparus il y a 30 à 35 millions d’années, les viverridés se sont divisés en ces quatre familles il y a environ 25 millions d’années.

Les genettes communes seraient très probablement arrivées sur le continent africain il y a 20 à 27 millions d’années quand le continent asiatique a touché celui-ci, permettant ainsi une colonisation du continent.

Concernant le continent européen, aucun fossile de genette n’a été trouvé, laissant les plus anciens témoignages de présence de l’espèce à des tapisseries du Moyen Âge. Il est possible de trouver çà et là des affirmations quant à l’importation de l’animal par les Romains pour lutter contre les rongeurs.

Ceci est probable, étant donné son régime alimentaire, mais une source exacte à de telles allégations n’a encore pu être trouvée.

La population de genette commune en France, sa répartition, ses dynamiques, sont désormais un peu mieux connues, comme le montre cette carte élaborée sur la base de données collectées et extrapolées par l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage).

Il reste cependant toujours étonnant de constater à quel point certaines espèces de notre territoire peuvent être si peu étudiées et mobiliser si peu de moyens.

L’espèce ne posant pas de problèmes aux chasseurs (il a été prouvé que la genette commune ne s’attaque pas au petit gibier) et n’étant pas en particulière régression d’un point de vue de ses effectifs, peut-être jouit-elle d’une heureuse ignorance de notre part ?

Comment repérer la genette

Il faut le dire, c’est plutôt la genette commune qui vous trouvera que l’inverse.

Elle peut se laisser tenter par une visite dans un poulailler en période de vache maigre (vraiment maigre) et ainsi se laisser apercevoir, mais elle reste en règle générale très discrète.

Garder la tête levée pour trouver ses lieux de repos diurne ne suffira pas, il faudra aussi, et surtout, avoir les yeux rivés au sol.

En effet, ses crottiers ne sont jamais très loin de ses lieux de repos. Il s’agira alors de définir si ces derniers sont frais et encore utilisés, pour ensuite prospecter les environs et avoir une chance de trouver l’animal.

Les empreintes laissées par la genette sont aussi caractéristiques de l’espèce, avec des pattes antérieures de digigrade (qui prend appui sur les doigts) et des pattes postérieures de plantigrade (qui prend appui sur la plante des pieds).

Les griffes, semi-rétractiles, n’apparaissent pas sur les empreintes et la trace ressemble à celle du renard mais avec des empreintes sensiblement plus petites (environ 3,8×3,8 centimètres contre 5×4 centimètres pour le renard).

Pour conclure

La genette est indéniablement discrète…

Cet animal est si peu connu du grand public que beaucoup ne se doutent même pas de sa présence sur notre territoire. Sa population, en France, est pourtant la deuxième la plus importante de notre continent.

Peut-être est-il bon de la sortir un tant soit peu de l’ombre dans le cas où ses effectifs viendraient un jour à diminuer.

Et, au-delà des problématiques de protection, peut-être est-ce là chose assez fascinante pour intéresser quelques-uns de plus aux beautés de la biodiversité ordinaire ?

Avez-vous déjà eu l'occasion d'observer une genette ? Où et quand ?

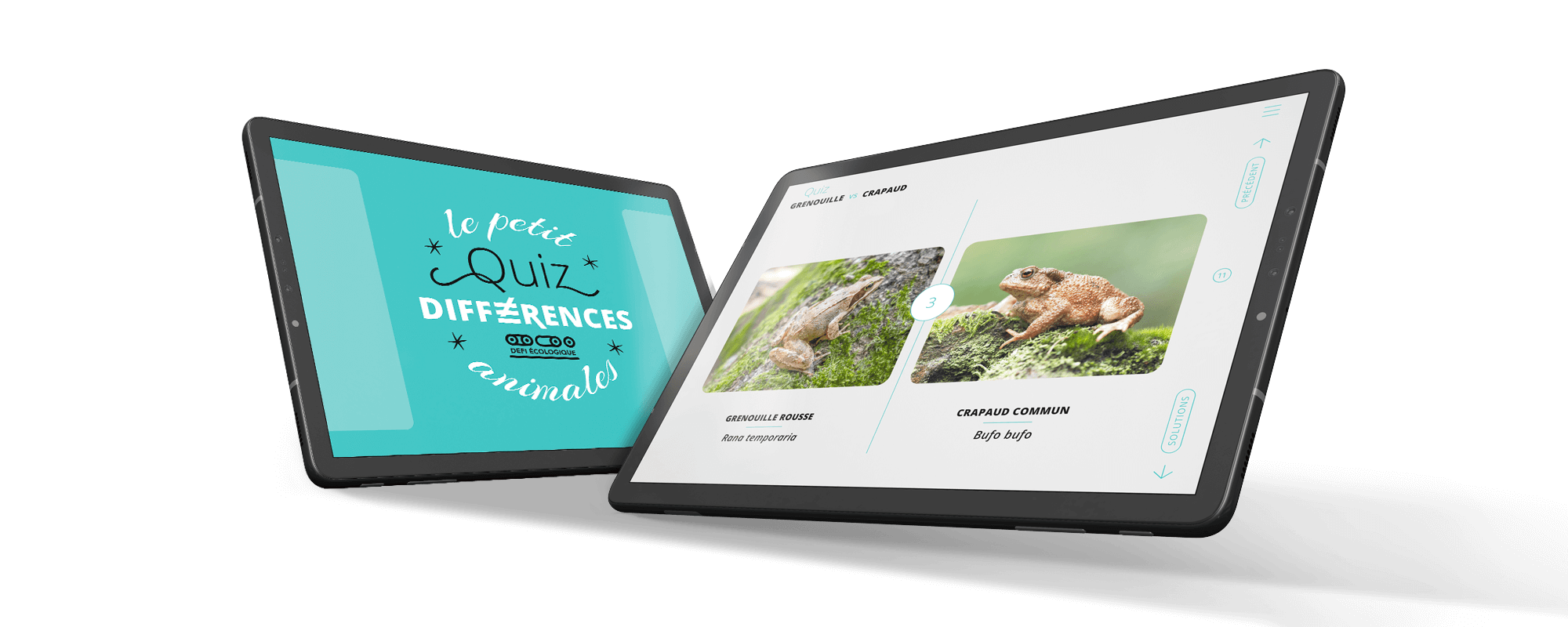

CommenterLe petit quiz des différences animales

Apprenez à différencier ces animaux de nos contrées que l'on peut facilement confondre

Les spécialistes du sujet sont sur vos réseaux sociaux préférés

ONCFS

CROC

Conservation Nature

INPN

Julien Hoffmann

Rédacteur en chef — DEFI-Écologique

Fasciné depuis 20 ans par la faune sauvage d'ici ou d'ailleurs et ayant fait son métier de la sauvegarde de celle-ci jusqu'à créer DEFI-Écologique, il a également travaillé à des programmes de réintroduction et à la valorisation de la biodiversité en milieu agricole.

Il a fondé DEFI-Écologique avec la conviction qu'il faut faire de la protection de l'environnement un secteur économique pour pouvoir réellement peser sur les politiques publiques.

Julien est membre de DEFI-Écologique.Vous aimerez aussi

Le renard roux est-il un nuisible ?

30/09/2016

Oui une seule fois vers 23h30 elle a traversé la route devant la voiture (versant Nord de la Ste Victoire dans les Bouches du Rhône).

LPO Paca à propos de la Genette

Bravo pour cette très belle description de ce sympathique animal méconnu du grand public. Je croise souvent sa route ou plus exactement je découvre sa présence dans le cadre du suivi d’une population de grand duc d’Europe. Je la suis également depuis 3 ans à l’aide de pièges photos .

Au plaisir de vous lire

Richard Pena

Bonjour et merci de votre commentaire ! Si jamais vous avez des clichés à nous transmettre de vos pièges photos nous sommes preneur… Des photos de fèces aussi d’ailleurs 🙂

observée le 8 avril 2019 à 22 h 30 au sud de la Lozére(48) traversant la route entre Moissac Vallée Française et Ste Croix Vallée Française

J’ai eu le plaisir de la voir sur les images de mes pieges photos l’ete dernier dans le Tarn . J’espère la revoir cette année….

Bonjour,

j’ai eu la chance de faire une observation superbe il y a quelques années : j’ai vu 2 yeux briller dans la frontale. La genette est montée dans une fourche d’arbre à peine à 3 m de haut. Au bout d’un moment elle s’est mise à faire sa toilette (comme un chat); je me souviendrais toujours de sa façon de lisser sa queue avec ses dents…

après un bon moment elle est descendue devant moi puis est partie tranquillement.

Juste une remarque concernant la description : A la saison des amours il faut signaler que les genettes sont moins discrètes : on peut entendre des hurlements assez stridents pendant la nuit.

j’ai observé régulièrement chez moi et chez des voisins des poules, et autres volailles emportées par des genettes. Elles sont capable de passer des clôtures et grimper dans les arbres avec des proies de tailles importantes.

Bonsoir , je voulais reprendre des Poules , mais avec ma famille Ginette qui gravite sur mon terrain , je prefere pas risquer la vie des poupoules !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=DXPfIMYFpMI&feature=youtu.beFrédéric et Yann

bonjour,j’habite dans l’ariege près de Foix,et je prends très souvent des photos de ce magnifique animal à l’aide d’un piege photo.Ces photos sont toutes nocturnes,mais avec les jours qui s’allongent,j’espère la photographier en plein jour.

Bonjour !

N’hésitez-pas à nous en faire parvenir si vous le souhaitez, peut-être que nous pourrons leur trouver une place dans l’article 🙂

j’ai des photos de renard,écureuil,martre sanglier,genette,je veux bien vous en faire parvenir,mais je ne sais pas comment faire…Et aussi comment se procurer une liste des laissées de la majorité des animaux que l’on trouve dans ma région avec des photos et un descriptif?

Article super intéressant merci!!

J’ai eu la chance ce matin de voir non pas une mais deux genettes passer devant ma voiture. Ça a été court mais tellement « magique ».

J’habite en Deux Sèvres, elles étaient dans la campagne de Cours (79220)

Merci pour votre retour ! Et oui, j’imagine d’expérience que cela à du être un moment à part 🙂

J’ai récemment appris, (aoùt 2019) qu’une genette avait été aperçu, malheureusement morte près d’une route landaise (33480) entourée de pins. Les habitants du coin ayant d’abord cru qu’il s’agissait d’un lémurien maki kata ! Tout le village a été surpris de l’existance de cette espèce encore méconnue !

Bonjour, je viens d’observer le cadavre de cet animal à Dakar dans un parc. Je ne connaissais pas cet animal.

bonjour,je reside à DAKAR et une famille de genette(1 mere et 3 petits) sortent tout les soirs en passant sur le mur au fond de ma cour.Spectacle merveilleux.jean.

Bonjour, pour ma part je réside dans le Limousin et plus précisément dans la Creuse. J’ai eu le plaisir de filmer deux fois une Genette grâce à une caméra placée dans mon terrain près d’un bois.

C’est un animal magnifique qui semble-t-il est rare dans la région vu la réaction des personnes à qui j’ai montré les films.

Bonjour !

Et merci de votre retour… Si jamais vos vidéos sont de bonnes qualité, pourquoi ne pas les ajouter à cet article… Même si les pièges caméra faisant des vidéos de qualité ne sont pas légion.

Bonjour, c’était en juin à Burzet, petit village des Cévennes ardéchoises

Vue à Bouzies (Lot) ce mercredi 4 decembre.

Bonsoir, j’ai vu une genete il y a environ un mois tout près de chez moi la nuit vers 21 h. En Corrèze à Cornil. J’étais touchée de ce cadeau, je savais qu’il y en avait mais je n’en n’avais jamais vu.

Bonjour,

J’ai trouvé ce matin une genette commune dans un piège a ragondin (appât: carotte). J’habite dans le tarn et garonne.

Je l’ai relâché et elle n’a pas demandé son reste!!!

J’ai des photos, pas très nettes de l’animal et de ses excréments. Je n’ai pas vu de moyen de les ajouter à ce courriel.

Si vous les voulez ,indiquez moi comment vous les faire parvenir. Je peux également vous préciser l’endroit où elle a été piégée

Amicalement

Richard

Bonjour à vous et merci de la proposition !

Vous avez les adresses de contacts sur la page dédiée > https://www.defi-ecologique.com/contact/

Envoyez-nous cela avec plaisir à contact@defi-ecologique.com

Encore merci

Malheureusement nous avons découvert aujourd’hui une genette percutée par une voiture sur une route du Lot et Garonne…

Bonjour, suite à une attaque dans mon poulailler, j’ai mis un piège cette nuit . Ce matin j’y ai trouvé une genette qui avait été attiré par de la viande . Je l’ai laissé repartir . Peux on en conclure , qu’une genette peux tuer une poule , ou simple hasard ?! Merci pour votre réponse . Cordialement

Une genette dans l’Essonne à Yerres est ce possible?Je croyais que c’était un renard qui a traversé dans mes phares en agglomération mais à proximité de zones herbeuses. l’animal comme un curieux s’est ensuite retourné pour me regarder.J’ai été frappé par son regard, la posture de sa tête, ses oreilles dressées, son joli pelage gris soutenu et blanc ainsi que sa queue annelée

Qui a déjà fait cette observation sur ce territoire car cette espèce est réputée cantonnée en France dans le sud est?

.

Bonjour,

Pour le coup c’est vraiment étonnant… Là nous sommes curieux de voir si quelqu’un d’autre à connaissance de la chose ! Un grand merci de nous l’avoir fait savoir ici.

Vu, deux dans mon poulailler, le 26 janvier 2020 à 6h 30

Bonjour

Malheureusement j’ai pu voir une genette mais morte. Sur la commune de Saint maximin la sainte baume.

Visiblement tapé par une voiture. C’était un petit mâle

Si vous souhaitez des photos

Je peux vous les joindre

Cdlt

N.Gardette

Bonjour, j’ai eu la chance de voir 2 genettes ce matin devant ma baie vitrée elles se poursuivaient, très vives et très jolies, je n’en avais jamais vu, je suis dans le Tarn et Garonne

A la tombe de la nuit, au clair de lune hier, ma baie vitrée grand ouverte, j’ai vu passer ce petit animal à 20m de moi, installée sur mon canapé; ébahie!! après recherches il s’avère que c’est une genette; je ne connaissais même pas l’existence de ce petit mammifère! trop mignon. J’habite à Saint-Boèes, dans le Béarn (64). J’espère vite la revoir… Merci pour votre exposé!

Bonjour,

Hier matin, J’ai découvert cet animal pour la première fois percuté par une voiture, sur une petite départementale à proximité d’Astaffort (47). Je me suis arrêtée pour voir de plus près cet animal que je ne connaissais pas et déplacer le cadavre dans le fossé avant qu’il ne soit réduit en bouillie par d’autres voitures… Je n’ai pas relevé le sexe, mais elle pesait plus de 2.5kg et au vu de la rigidité avait été heurté la nuit.

L’après-midi j’ai observé un crottoir sur un tas de bois au bord de la Baïse, sur la commune de Moncrabeau (47). Lieux idéal pour une genette puisque bande arborée en bord de rivière à côté de parcelles cultivées en bio.

oui mais en espagne dans le sud, il y en avait 3 dans un village au bord de la mer. elles venaient là tous les soirs et n’avaient pas trop peur de l’homme

Nous en avons au moins une dans notre jardin de charente maritime, vue la nuit et prise en caméra.

Bonjour ,j’habite dans l’Aude prés de TREBES

J’ai l’occasion de voir très tôt le matin une genette qui vit dans un trou dans le talus d’un parc et j’ai pu la filmer avec une camera nocturne ; SPLENDIDE

Je viens d’en voir une..elle était magnifique. Département de l’Aude.

Bonjour. Le père de mon beau fils vit en Dordogne et en a trouvé récemment une morte sur le bord de la route. Il en a pris une photo.

Bonjour

J’ai observé ce matin une genette morte dans un lit de rivière à sec. C’était à 18 km au nord de Carcassonne en zone garrigues

Elle semblait avoir été mordue au niveau de la nuque

Doit on signaler l’observation ?

Merci

Bonjour,

Oui vous pouvez signaler l’observation, nous ne connaissons malheureusement que peu la région et ses acteurs associatifs !

Bonjour,

Je pense avoir vu une genette le 17 septembre 2020 à 0h30 environ qui semblait chasser au sol sur un talus à l’herbe coupée, proche d’une haie-taillis, pas très loin d’une forêt et pas loin non plus d’une petite rivière de l’autre côté de la route. J’ai surtout été étonnée par ses oreilles et par sa longue queue très touffue et annelée de noir. C’était une belle observation étonnante car je roulais lentement et ai bien vu l’animal dans la lumière des phares. Je ne suis pas sûre que la genette soit présente dans la région: sud de l’Aisne 02, entre Connigis et St Agnan. Y a t-il un risque de confusion avec une autre espèce ?

En espérant votre réponse,

Merci pour votre site intéressant.

Bonjour à vous et belle observation du coup !

En matière de confusion tout dépend à la fois de vos compétences d’identification et surtout de la façon dont vous avez pu observer l’animal. Sa gueule est vraiment caractéristique tout comme la longueur de sa queue qui ne prêtent pas à discussion. Sinon la confusion est possible avec du simple chat mais aucun autre animal n’est morphologiquement proche de la genette.

Bonjour. Mes seules rencontres avec la genette ont eu lieu de nuit aussi, dans

les phares de la voiture… Une première fois entre Langogne et Rocles, en Lozère, la deuxième fois entre Sainte Énimie et Laval du Tarn, en Lozère toujours. Au dessus de Sainte Énimie, j’ai du voir deux fois la même, sur le même muret. En tout cas, quelle merveille !

Bonjour, je me nomme Patrick. J’ai sauvé une jeune genette des mains d’un braconnier. Je souhaiterais m’en occuper et la relâcher plus tard dans la nature…

Comment dois-je my prendre pour la nourrir ?

Peut elle vivre avec moi comme animal de compagnie ?

Bonjour,

Vous n’avez légalement pas le droit de détenir un animal sauvage, ni même de le transporter. Il faut que vous contactiez un centre de sauvegarde de la faune sauvage près de chez vous qui, lui, aura les autorisations nécessaires !

Bonjour, Je vois régulièrement depuis 2 ans une genette dans mon bois dans l’Hérault grâce à une caméra infra rouge placée près du crottier.

https://www.youtube.com/watch?v=pXnmM5IHmYM

bonjour ! c’est la deuxième fois en deux ans qu’une genette vient manger mes kakis muscat en montant dans l’arbre , près de la maison ..elle prend le fruit (pas encore mûr !!!?)pour le boulotter plus à l’abri des regards dans le jardin . dans les alpes maritimes à 600 m d’altitude . observée avec une caméra infrarouge , en novembre :décembre entre 23h et 0h …juste magnifique … les traces de dents dans le fruit non consommé entièrement rappellent celles de carnivores (belette, fouine ,)

Bonjour,

A la faveur du confinement et à la tombée de la nuit, je pars me promener le long de la Sèvre en direction de Vertou. Le premier jour j’ai été intrigué par 2 yeux fixes éclairés par ma frontale à 30 mètres de moi, croyant à un chat ou à un renard. Les jours suivants, au même endroit et à la même heure j’ai observé les mêmes yeux fixes. Avec une approche mesurée, j’ai pu me rapprocher suffisamment pour me rendre compte que ce n’était pas un chat, ni un renard (réputé plus farouche), mais un animal que je ne connaissais pas proche de la description de la genette, encore que dans la nuit c’est difficile d’en être certain. Pouvez-vous me confirmer que cela peut être une genette (j’ai vu qu’elle pouvait prospérer en Loire-Atlantique) ? Existe-t-il d’autres indices permettant de la distinguer sans confusion avec d’autres animaux ? Bonne journée !

Bonjour j’en voie une tout les soirs sur une camera de surveillance d’un de mes bâtiments . je lui apporte les restes qu’on donnait aux chats avant qu’ils ne mangent que des croquettes

Bonjour, merci pour cet excellent article. Je l’ai trouvé en cherchant à identifie ce qu’avait filmé ma caméra piège à photo/video chez moi dans le Lot et Garonne.

Peu visible mais sufisamment pour l’identifier sans aucun doute.

Ou puis-je l’envoyer ?

Bonjour,

Vous pouvez me l’envoyer à contact@defi-ecologique.com, s’il vous plaît.

Bonjour,j’ ai filmé une genette dans un bois avec un piège photographique.Je ne me doutais pas de sa présence .J ai mis des vidéos de ce bel animal sur Instagram et Facebook car peu connu.

Bonjour,

Auriez-vous des liens à nous partager vers certaines de vos vidéos ?

Merci par avance et bonne journée,

Grégoire.

Bonjour

Une genette ce matin dans mon garage ! Peu farouche,elle s’est attaquée aux croquettes des chats alors que j’étais à moins de 2 metres d’elle. Instant magique. Elle est sortie puis est revenue quelques heures plus tard. J’habite en haute Garonne, entre Toulouse et St Gaudens, près des Pyrénées ariégeoises.

14 mars 2021 un peu avant 18h00,

Elle est venue se réfugiée dans une cave, elle paraissait un peu faible et peu farouche. je lui ai donné une petite dizaine de larves de cétoine, d’abord dans sa cachette puis devant. elle est rapidement sortie pour les dévorer, elle avait l’air d’avoir très faim! Elle est venue prendre ce repas à 30 cm de moi! j’en ai profiter pour faire un petit film et quelques photos. Drôle de rencontre!

j’ai oublié : « Nord du gard »

merci!

J’habite l’Allier limite Puy de dôme , en Septembre 1995 j’ai vu à qqs mètres dans un Pré une Genette ‘ très surpris, elle s’est ‘perchée sur un Piquet et m’a fixé 1 minute , je connaissais l’espèce de Haute-Auvergne, en fait c’est surtout la nuit ‘ qu’ont l’aperçoit dans les phares , à cette époque 1995/2005, j’ai trouvé des ‘crottiers , sur des sites ou ‘rien ‘ actuellement , les Genettes ‘dérangées , se déplaceraient loin , d’oû l’absence notée ‘ et d’après François Léger , et de mon ami Luc Souret en Var .

Merci pour votre blog très intéressant.

Genette commune observée par le biais d’un piège photographique et vidéo en pleine forêt dans les Hautes Pyrénées (Bernac-Debat) le 23 Mai 2021 à 23h.

Il reste à définir s’il s’agit de son territoire (d’autres études sont donc nécessaires).

https://youtube.com/channel/UCMkXOsrqKOwiVL-euA1aI3w

Bonjour, Nous avons observé par hasard une magnifique genette grâce à une caméra (photos et vidéos). Nous étions à Argelès sur Mer et c’était le 22 juillet 2022. Doit-on déclarer sa présence à un quelconque organisme ?